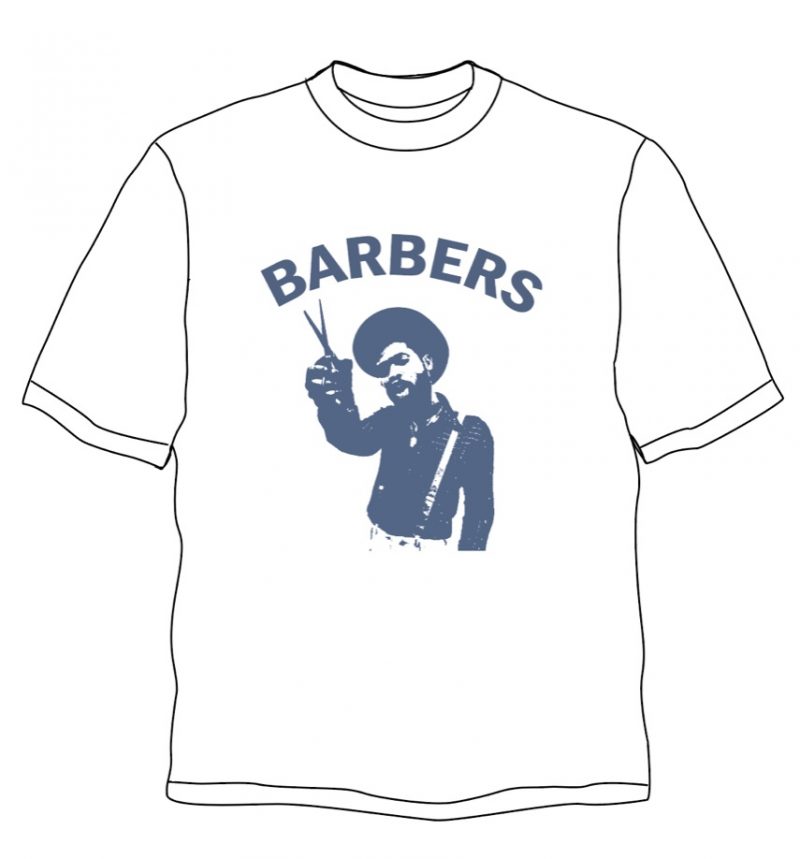

今季もまたTシャツを作っているのです。

いろいろアイデアはあったのですが、7年程前にマイキー・ドレッド(レゲエ歌手でありプロデューサー)をモチーフにして作ったのを2021年バージョンで復刻させようってことになりまして。

グラフィックはそのままに、屋号である『DOODLIN’』の部分を『BARBERS』に変えてお届けしようかと。

DOODLIN’ に限定せず、床屋を愛し床屋に集まる人々、それはスタッフだけでなくお客さんたちも含めての総称として“BARBERS” ってのはどうだろうか? イイね!

と相成ったわけです。

発案者は、毎回僕のイメージをそれ以上に具現化してくれているデザイナーの長友くん。

なんかこう……

今はかなりコロナ野郎のせいで窮屈な状況下なわけで、そんな世の中だからこそ、少しでも垣根を取り払って前向きに考えられることって重要なんジャマイカってことで、“BARBERS” になったわけです。

うん、とても良いですな。

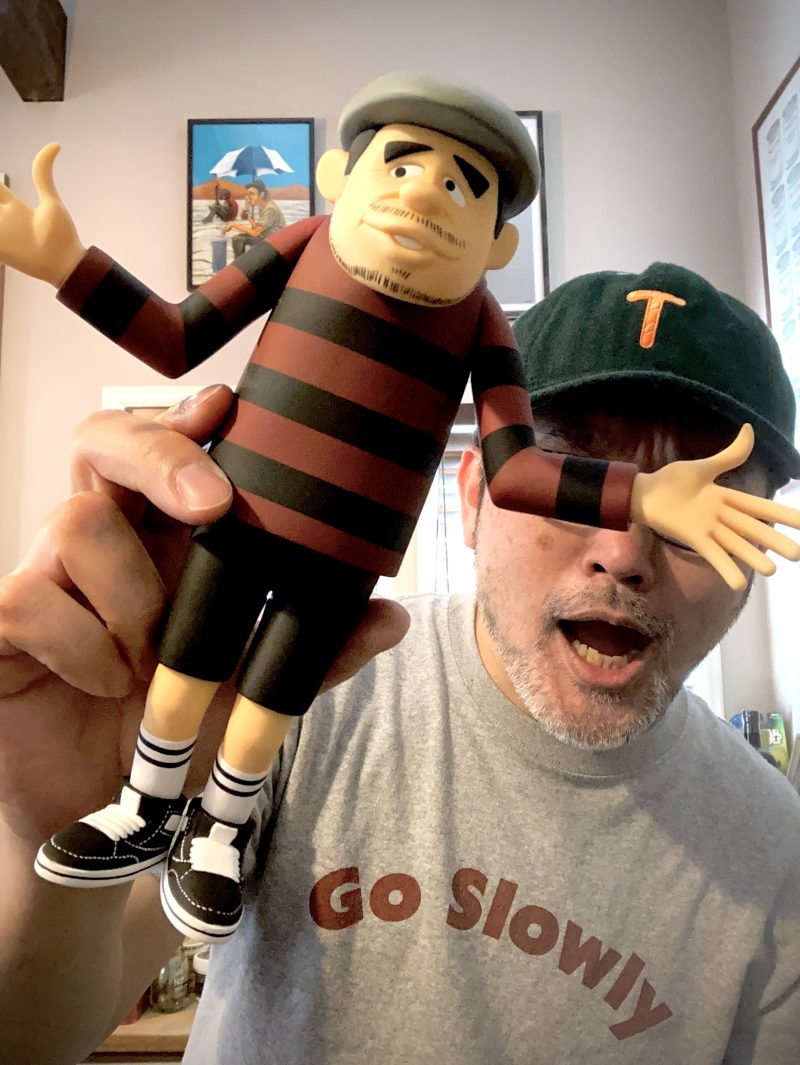

背面には今年も引き続きこれですかねってことで “Go Slowly” と入れようと思います。

ついウッカリ “Hurry Up!” となってしまいがちになって来てますからね。

使用するボディも決まり、これからカラーバリエーション選択。

良いものが出来そうな気配がムンムシ漂っていますよ。

BARBERS の皆さん、お楽しみに。

こんなこと考えているのが、たまらなく楽しいわけです。

でも、これもまた れっきとした床屋の仕事ですから。

新しく作る mix CD 『reggae beam & funk bomb vol.2』の選曲をするのも床屋の仕事。

庭の草むしりも、この日記を書くのも、全部床屋の仕事なんです。

多分ですけども。

それでは股旅。