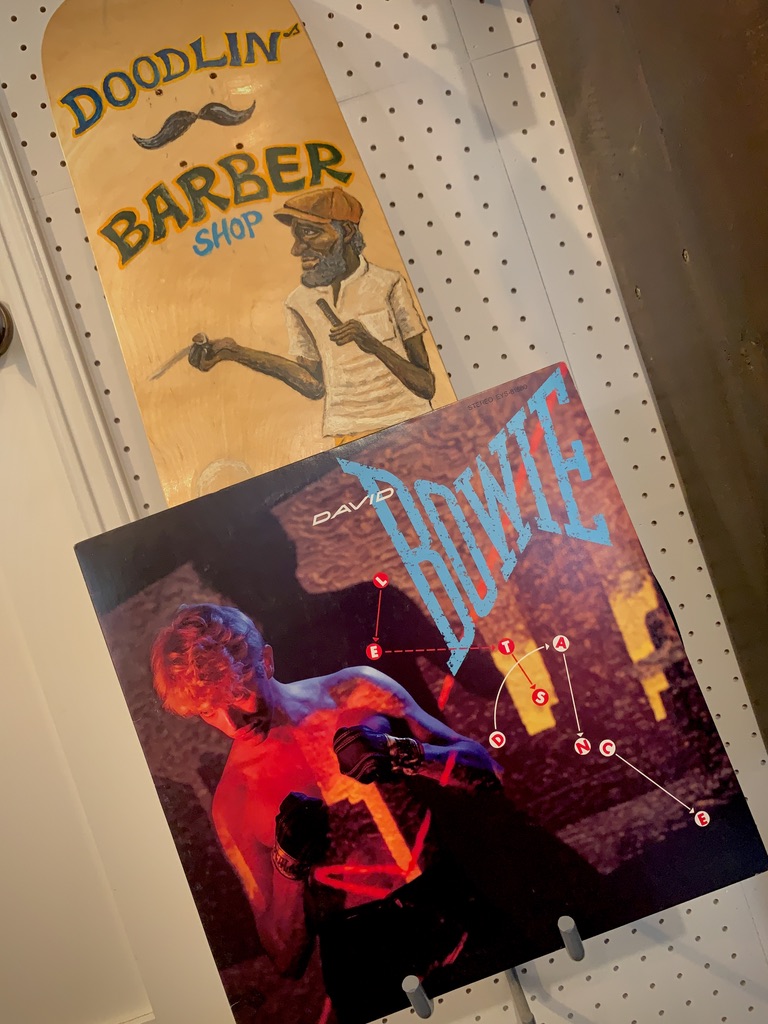

先日、ぶらりと入った中古屋でデビッド・ボウイの『レッツ・ダンス』のアナログ盤を発見。

ずっと欲しかったのだが、ネット上ではなかなか可愛らしい値段で取引きされてて手が出せずにいた。

でもそれが、税込で710円で売られてたんだから、そりゃ迷わず飛びつくわけである。

1983年(即ち私が小学六年生のとき)にリリースされた傑作アルバム。

名曲揃いなのだが、中でも冒頭を飾る “モダン・ラヴ” が私の大のお気に入り。

(‘ラブ’ じゃなくて ‘ラヴ’、ここがまたミソなのである)

映画『汚れた血』の劇中でこの曲が流れ出すシーンは、私の中で最も映像と音楽と物語が美しく合わさった瞬間だった。

この場面の完全パクりをドラマ『植物男子ベランダー』で観たときは震えた。この場面でこの曲を持って来る、わかる人にはわかるはず!

って作り手の魂を感じたからだ。

こういう風に作り手の方と繋がったような気がしちゃった瞬間って良いよね。

ちょっと痛い感じもするけどさ、とても良いよね。

で、自分もこの曲をBGMに全力疾走したくなっちゃうのよね。

こういう気持ち、わかるでしょう?

だがしかしだ。

このジャケットについては、ずっとカッコ悪くない?どう?そう感じるのオレだけ?

と思い続けている。良くも悪くも 80’s そのものよね。

どうにも部屋に飾る気にはなれない。

他のデビッド・ボウイのアルバムジャケットは良いのいっぱいあるのにな〜

ま、そこがまたミソなんだけどもね。

話は変わるけども、私の中ではしっかり繋がっている話。

今、並行して読んでいる近田春夫さんの自伝と「レコードは死なず」って本なんだけど、両書からビッシビシ感じるのは、その異常な記憶力だ。

まるで昨日のことのように数十年前の出来事や気持ちを詳細に描写しているからスゴい。

こういう記憶力って物書きにとっては必須なものだと思う。

その点、やはり自分はダメだったなと痛感させられつつ読んでいる。

無茶苦茶楽しく面白く読んでいるのに、なんだかちょっと胸の奥底がチクチクするのは、多分それが原因なんだな、きっと。

では股旅。