しかしまあそれにしても寒い。

ひたすら寒い。

骨身に凍みる寒さってのは、このことですね。

体の芯にズーンと来ますもの。

何かのテレビ番組で、四季があるのがそれほどイイかって云うとそうでもない部分もあるんだよね……だなんてことを言ってて、なるほどねと思ったんだった。

夏あれだけ暑くて、冬これだけ寒いと、なかなかのハードモードなのではと感じる。

衣服にも光熱費にも冷暖房器具にも、何かとコストかかるし。

何しろカラダによろしくない。

過ごしやすい春や秋もどんどん短くなって来てる気がするし、春には花粉野郎の猛攻があるし、秋は台風あるし、四季折々の美しさってのも素晴らしいけれども、春を待ち遠しく感じることに意味があるのもわかるけれども、それより何より楽なのがイイなぁとこっそり思っている。

先日の大雪にも参った。

幸い、当店は定休日だったから良かったけれども、あの中通勤通学するだなんて寿命を削るようなものだ。

そりゃ、ちょっとはウキウキする部分もあるけれどもね

ちょっと前までは、これも日々のアクセントになるよね〜ゲヘ〜

だなんて思ったもんだったが、出来たら降らないで欲しい。

降っても、ここまで積もらないで欲しいもんである。

それはさておき、近頃、読書が出来ている。

今、読んでいるのは『旅のラゴス』(筒井康隆著)

これがかなり面白い。

読んでいると不思議な浮遊感を得られる。

映画も観ている。

今、観ているのは『6才のボクが、大人になるまで。』で、これまたかなり面白い。

例によって、一日三、四十分ずつ観るてやり方なのだが、続きを観るのが楽しみでしょうがない。

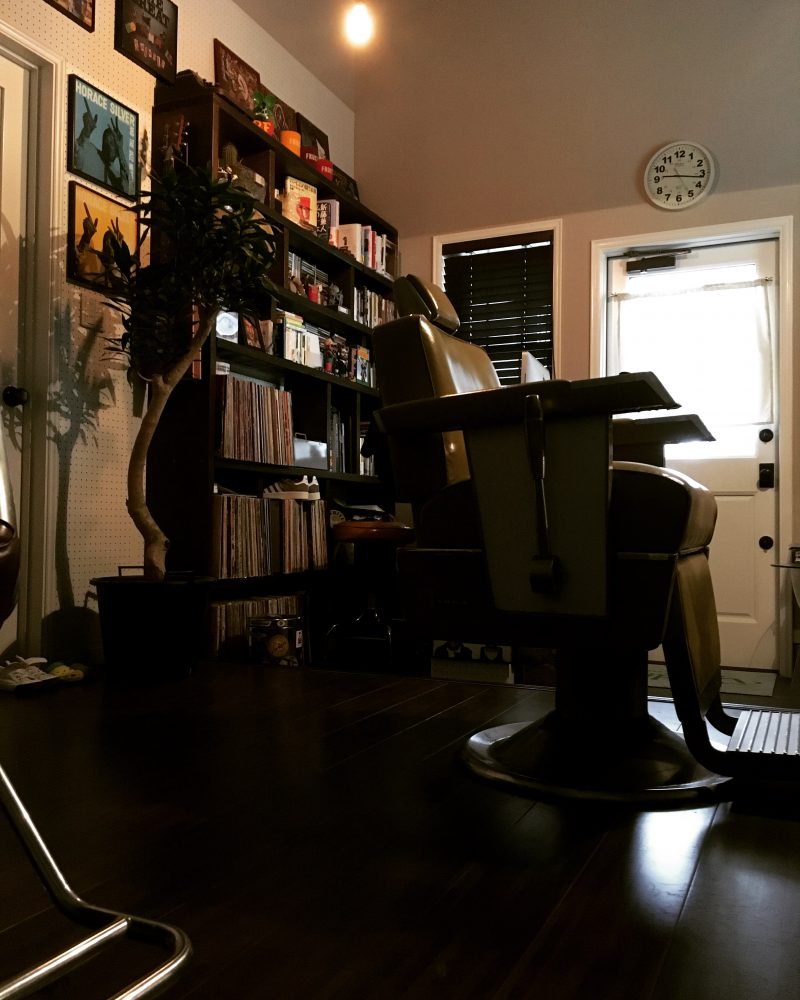

もちろん音楽も積極的に聴いている。

これは、店内用のBGMとして流しているのはもちろん、それプラス攻めの姿勢であれこれ色んな音を聴こうとしていると云うことだ。

ともあれ、この極寒の中でもイイ感じだ。

悪いわね、ありがとね、これからもよろしくね。

そういうことにしておけば、これから先もイイ感じなのである。

まだまだここからがイイところなのである。

では股旅。